ESCRAVOS SENHORES DE ESCRAVOS

Robson Pedrosa Costa

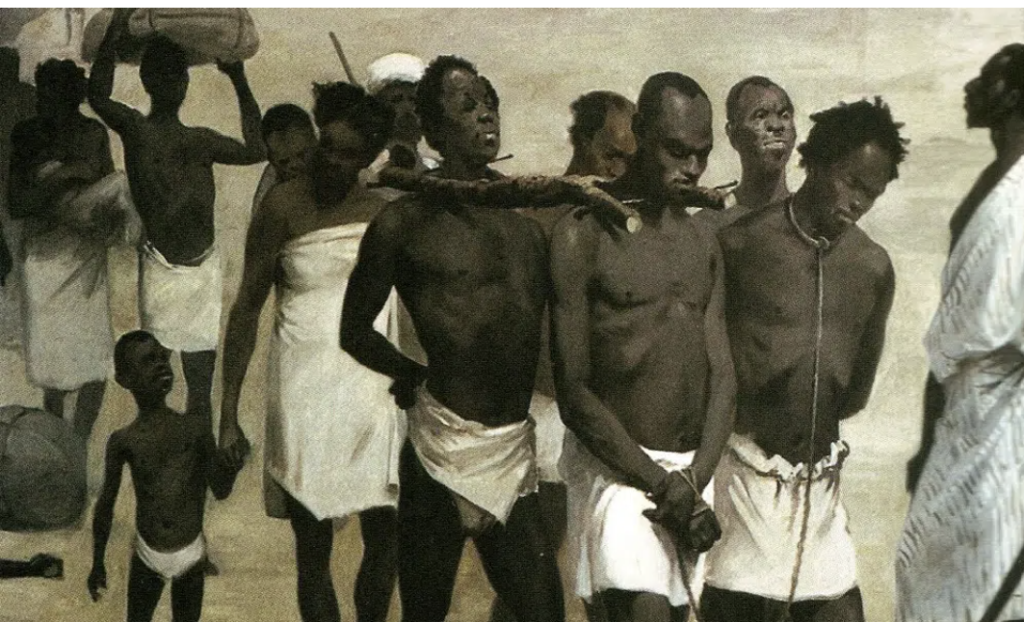

Em todas as sociedades compostas por grupos socialmente hierarquizados, havia indivíduos que eram mantidos sob diferentes graus de dependência. O fato de uma pessoa pertencer a um estrato inferior, dependente de um grupo com mais poder, poderia definir para sempre a sua condição social. Contudo, em outras sociedades, indivíduos poderiam ascender socialmente, inclusive acumulando poder e riqueza, sem necessariamente deixar o seu lugar no estrato que ocupava. Este era o caso dos chamados “escravos senhores de escravos”. Esta era uma categoria bem conhecida dos romanos, chamados de servi ordinarii que, com a permissão de seus senhores, compravam cativos para ajudá-los em seus serviços, dando origem a uma nova categoria social: os servi vicarii. Na África, os “escravos de escravos” também faziam parte das complexas relações sociais. Eles são citados na etnia Pende (Congo) e chamados de “muhiga-muhiga”. Entre os soniké havia os “n komo”. Na bacia do rio Niger (Sudão), “djon bri djon”. Mas, diferente de Roma, a legislação brasileira não reconhecia ou definia a categoria social dos “escravos senhores de escravos”. Antes de 1871, nenhuma lei reconhecia o direito dos escravizados de possuírem bens, apesar da grande maioria dos senhores permitirem e reconhecerem o acúmulo de dinheiro para a compra de liberdade e subsistência. No entanto, o fato de um escravo possuir um escravo era algo intrigante até mesmo para os contemporâneos. Perdigão Malheiros, um dos maiores juristas do século XIX, mesmo conhecendo as relações entre vicarii e ordinarii, relatou o seu espanto ao ler uma carta de alforria onde um escravo impunha ao seu próprio escravo a condição de servir o seu filho, que também se encontrava em cativeiro. Alguns estudos sobre alforria demonstram que um pequeno número de cativos (entre 2% e 4% do total investigado) utilizaram a “substituição” como moeda de troca, oferecendo um outro escravo em seu lugar. Os livros de batismos também revelaram a prática de escravos levarem os seus próprios cativos até a pia batismal. Assim como em todo o país, os casos encontrados em Pernambuco são diminutos, evidenciados principalmente nas propriedades beneditinas. O relato mais intrigante refere-se ao escravo-feitor Nicolau, residente na Fazenda Jaguaribe, que chegou a possuir na década de 1820 nove escravos, além de outros bens.

Sugestões de Leitura:

COSTA, Robson Pedrosa. Rufina: uma escrava senhora de escravos em Pernambuco, 1853-1862. Revista Brasileira de História, vol.38, n.79, 2018, pp.109-130. DOI: Acessar

COSTA, Robson Pedrosa. Um senhor de escravo em cativeiro: a trajetória de Nicolau de Souza, Pernambuco, 1812-1835. Revista Territórios & Fronteiras, vol. 10, n. 1, jan.-jul., 2017, p.47-66. Disponível em: Acessar